菩萨:修订间差异

Quentinv57(留言 | 贡献) |

无编辑摘要 |

||

| 第1行: | 第1行: | ||

{{About|[[宗教]]上的'''菩萨'''|该词的其他用法|菩萨 (消歧义)}} |

{{About|[[宗教]]上的'''菩萨'''|该词的其他用法|菩萨 (消歧义)}} |

||

{{Infobox Buddhist term |

|||

|title=菩薩 |

|||

|en=Enlightenment Being |

|||

|pi=बोधिसत्त |

|||

|sa=बोधिसत्त्व |

|||

|si= බෝධි සත්ත්ව (Bodhi Saththva) |

|||

|vi=Bồ Tát |

|||

|zh=菩薩、 菩萨 |

|||

|zh-Latn=púsà |

|||

|ja=菩薩 |

|||

|ja-Latn=bosatsu |

|||

|ko=보살 |

|||

|ko-Latn=bosal |

|||

|my=ဗောဓိသတ် |

|||

|my-Latn=bɔ́dḭθaʔ |

|||

|mnw=တြုံလၟောဝ်ကျာ် |

|||

|mnw-Latn=kraoh kəmo caik |

|||

|th=โพธิสัตว์<br/>phothisat |

|||

|bo=བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ |

|||

|bo-Latn=byang chub sems dpa |

|||

|ta= போதிசத்துவர் |

|||

}} |

|||

{{佛教}} |

{{佛教}} |

||

'''菩薩''',即'''菩提薩埵'''({{lang-pi|बोधिसत्त}} {{IAST|''bodhisatta''}};{{lang-sa|बोधिसत्त्व}} {{IAST|''bodhisattva''}})之略稱,過去曾譯作'''菩提索多'''、'''冒地薩怛縛'''、或'''扶薩'''。Bodhi([[菩提]])意為「[[覺悟]]」,satto 或 sattva 意為「[[有情]]」,譯成[[漢語]]的意思為「覺有情」:追求覺悟的有情眾生,使人覺悟的有情眾生。[[佛教]]認為,從初發心(初信位的菩薩)直到圓滿成[[佛]],總共有五十二個階位,即菩薩[[五十二位]]。 |

'''菩薩''',即'''菩提薩埵'''({{lang-pi|बोधिसत्त}} {{IAST|''bodhisatta''}};{{lang-sa|बोधिसत्त्व}} {{IAST|''bodhisattva''}})之略稱,過去曾譯作'''菩提索多'''、'''冒地薩怛縛'''、或'''扶薩'''。Bodhi([[菩提]])意為「[[覺悟]]」,satto 或 sattva 意為「[[有情]]」,譯成[[漢語]]的意思為「覺有情」:追求覺悟的有情眾生,使人覺悟的有情眾生。[[佛教]]認為,從初發心(初信位的菩薩)直到圓滿成[[佛]],總共有五十二個階位,即菩薩[[五十二位]]。 |

||

2012年7月12日 (四) 04:37的版本

| 菩薩的各種寫法 | |

|---|---|

| 英语 | Enlightenment Being |

| 巴利語 | बोधिसत्त |

| 緬甸語 | ဗောဓိသတ် (MLCTS: bɔ́dḭθaʔ) |

| 日语 | 菩薩 (日语罗马字: bosatsu) |

| 朝鮮語 | 보살 (文化观光部2000年式: bosal) |

| 孟语 | ([kraoh kəmo caik]) |

| 僧伽罗语 | බෝධි සත්ත්ව (Bodhi Saththva) |

| 標準藏語 | བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ (byang chub sems dpa) |

| 泰米尔语 | போதிசத்துவர் |

| 泰语 | โพธิสัตว์ phothisat |

| 越南语 | Bồ Tát |

| 佛教用语列表 | |

| 佛教 |

|---|

|

|

佛教大綱 |

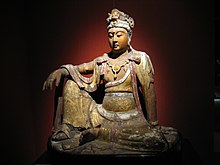

菩薩,即菩提薩埵(巴利語:बोधिसत्त bodhisatta;梵語:बोधिसत्त्व bodhisattva)之略稱,過去曾譯作菩提索多、冒地薩怛縛、或扶薩。Bodhi(菩提)意為「覺悟」,satto 或 sattva 意為「有情」,譯成漢語的意思為「覺有情」:追求覺悟的有情眾生,使人覺悟的有情眾生。佛教認為,從初發心(初信位的菩薩)直到圓滿成佛,總共有五十二個階位,即菩薩五十二位。

南传佛教认为,菩萨是在佛法失传之后,在未来成佛、重新开启正法之教的修行者,南传经典提到的菩薩只有两位,即成佛前的释迦牟尼和未来佛彌勒菩薩。此外,上座部佛教所定义的菩萨也包括了一切发愿在未来成为佛陀圣弟子的修行者,即声闻菩萨。菩萨的主要修行内容就是六度波罗密。

大乘佛教認為,菩薩是佛的脅侍,每位佛有兩位脅侍菩薩:西方極樂世界阿彌陀佛有兩位脅侍菩薩觀世音菩薩和大勢至菩薩(西方三聖);現在娑婆世界釋迦牟尼佛的脅侍為文殊菩薩和普賢菩薩(華嚴三聖);東方琉璃光世界藥師佛的脅侍為日光普照菩薩和月光普照菩薩(東方三聖)。現在佛和菩薩的任務是將所有輪迴中的眾生度化成佛。

大乘佛教佛经称某些菩萨在远古已成佛,如观世音菩萨过去佛号正法明如来,他們以大慈悲心,为度众生示現菩薩形象,重入世間教化救援。

佛經中所舉出菩薩的異名有:開士、大士、尊人、聖士、超士、無上、自在、勇健、大道心成眾生、身業無失語業無失意業無失、身業清淨語業清淨意業清淨、身業無動語業無動意業無動等。

四大菩薩

四大菩薩一般指:

- 文殊菩薩 - 釋迦牟尼佛左脅侍,以智慧聞名。

- 普賢菩薩 - 釋迦牟尼佛右脅侍,以大行聞名。

- 觀音菩薩 - 既為阿彌陀佛左脅侍,又以大慈大悲聞名,在人間以千手千眼不遺餘力地救度苦難眾生。

- 地藏菩薩 - 救度一切有情,直至地獄盡空,以大願聞名。釋迦佛滅度後彌勒佛出世前娑婆眾生之救世主。

在彌勒佛時代尚未來臨以前,釋迦牟尼佛與脅侍大智文殊菩薩、大行普賢菩薩會以佛法濟度眾生。

觀音菩薩以慈悲聞名,常以各種化身救濟世人苦難,廣受世人尊敬。而地獄的眾生,就由發誓「地獄未空,誓不成佛」,願意犧牲自己,而不立即成佛的地藏王菩薩救度。一般常把文殊、普賢、觀音、地藏,合稱「四大菩薩」。

中國有四大菩薩道場(四大佛教名山)之說:觀世音菩薩的道場是浙江普陀山;文殊菩薩的道場是山西五台山;普賢菩薩的道場是四川峨眉山;地藏菩薩的道場是安徽九華山。

阿彌陀佛另外一位胁侍:專修念佛法門的大势至菩萨,在藏传佛教中示現為代表神通力、現憤怒相的金剛手菩薩,占有相当重要的地位。其道場在雲南雞足山。

八大菩薩

關於八大菩薩有多種說法。

- 《金剛頂瑜伽理趣般若經》說:金剛手菩薩、觀自在菩薩、虛空庫菩薩、金剛拳菩薩、文殊師利菩薩、發心即轉法輪菩薩、虛空藏菩薩摩訶薩、降伏一切魔怨菩薩

菩薩分類

菩薩有三

一果地菩薩。已經證得佛果,為了引度眾生,應化為菩薩身者;如觀世音&地藏王&彌勒。

二因地菩薩。因地菩薩者,依修行而得菩薩果位者。

三願地菩薩。願地菩薩者,謂發願願行菩薩道者。

金剛經——若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相,即非菩薩。前面菩薩指願地菩薩。(即正在修菩薩行,但還未修成菩薩果位者) ,後面菩薩指因地菩薩(已經修到菩薩果位者)

菩薩階位

- 初地的菩薩 - 歡喜地

斷除了身見結、戒禁取結、疑結,不再有執著恐怖、顛倒、夢想。不憂慮生活,不懼怕死亡,不怨人毀謗。進入初地的菩薩,等於生到諸佛如來的家中去了。助人為本,以布施為樂,能紹隆佛種,能弘法度生,因為分證了佛陀的法身,相應了菩提,歡喜踴躍,所以叫歡喜地。

- 二地的菩薩 - 離垢地

自己修行十善,也勸人勤修十善,不再誤犯微細的戒律,遠離垢染,獲得三業清淨,能夠廣行慈悲,饒益有情,所以叫離垢地。

- 三地的菩薩 - 發光地

勤求佛法,受持佛法,能忍一切外境,不再動心,精修定學,得慈悲喜捨的四無量定,不再為貪瞋愚痴闇蔽,聖格昇華,像光明一樣,驅散了一切暗冥,所以叫做發光地。

- 四地的菩薩 - 燄慧地

精進修習三十七道品,除了我執、法執,見解上沒有愚痴,思想上也無謬誤,不生愛染,不起瞋怒,智慧的光像火燄一樣的熾盛,照亮了佛道,所以叫做燄慧地。

- 五地的菩薩 - 難勝地

不但修滿了禪定,而且更證悟真實的諦理,離諸戲論,證悟空有不二,不住生死,不住涅槃,這是極難到達的階位,所以叫做難勝地。

- 六地的菩薩 - 現前地

圓滿了般若智慧,經常安住在滅盡定中,不起有漏心識分別,照見緣起性空,徹悟諸法自性,可說真實的佛法已現前,所以稱現前地。

- 七地的菩薩 - 遠行地

安住在滅盡定中,出定入定,隨念自由,不用功而能行諸佛法,度眾生而有無限方便,遠大的目標,即將到達,所以叫做遠行地。

- 八地的菩薩 - 不動地

功德任運增進,願惱不再現行,不為名利所動和境風所誘,只有大願度生,所以叫做不動地。

- 九地的菩薩 - 善慧地

無相無功用行,自證的固然無功用行,為他說法,也不待功用,以自然而然的清淨法力,守護佛法寶藏,以純善的智慧開示眾生,所以叫做善慧地。

- 十地的菩薩 - 法雲地

是真正的法王子了。所謂補處菩薩,就要成佛了。有大慈悲,大神通,那福德智慧的雲朵,嚴密護身,可以發為電光,震大雷音,降大法雨,伏諸魔外,終成佛道。

参考资料

- 心灵十境 十地菩萨解读

- 《菩薩與羅漢的故事(上集)》,海濤法師編著,ISBN 957-29607-7-6

- 《菩薩與羅漢的故事(下集)》,海濤法師編著,ISBN 957-29607-8-4