網格細胞

網格細胞(英文:Grid cell),是一種存在於許多物種大腦中,讓動物明白其空間位置的神經細胞[1][2][3][4][5][6]。網格細胞是在2005年被發現的,發現者為挪威科維理系統神經科學研究所的愛德華·莫澤、邁-布里特·莫澤及他們的學生Torkel Hafting、Marianne Fyhn 和 Sturla Molden[1]。莫澤夫婦和約翰·奧基夫因「發現構成大腦定位系統的細胞」分享了2014年的諾貝爾生理學或醫學獎[7]。 這些細胞的發放野(神經細胞活躍時的動物所在的空間位置,參見感受野)與臨近細胞等距分佈,由此發現者提出假說[1],認為這些細胞編碼了對歐氏空間的認知表徵。利用網格細胞,動物可以基於不斷更新的位置和方向信息來動態計算自身的位置。

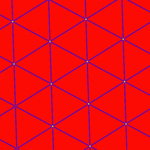

通常為了展示具有網格細胞空間發放特性的神經元,用於記錄單個神經元的電極會被置入大鼠的大腦皮層中,插在被稱為背側內側內嗅皮層的區域裏。大鼠會在神經記錄的同時,在一片開闊區域內自由活動。如果記錄到的是一個網格細胞,那麼每次它發放動作電位時,在大鼠的頭所在的位置標記上一個點(如右圖所示),累積起來這些點會聚集成簇,好像等邊三角形網格的頂點。網格細胞這種規則三角的位置野(place field),區別於其它呈現空間特異性放電的神經元。與之形成對比的如位置細胞,用同樣的方法標記細胞放電時動物頭的位置,也可以得到成簇的位置野,但是通常一個空間環境裏只有一個簇;或者即使有多個位置野,它們也不規則排列。

發現的背景

[編輯]1971年,約翰·奧基夫和 Jonathon Dostrovsky 報告了在大鼠海馬體中發現的位置細胞。這些細胞在動物穿行過空間中一小片特定位置時發放動作電位,這一小片位置被稱為細胞的位置野(place field)[8]。儘管該發現最初尚存爭議,但還是引發了一系列後續研究。奧基夫和同事林恩·納德爾(Lynn Nadel)後來在1978年將這些研究匯編成了著作《海馬體:認知地圖》(The Hippocampus as a Cognitive Map )[9]。「認知地圖」同樣出現在了1971年的論文標題中。該書認為,海馬體內的神經網絡實例化了心理學家愛德華·托爾曼提出的認知地圖概念。認知地圖理論引起了人們極大的興趣,並激發了數百項旨在闡明海馬體在空間記憶和空間導航中的作用的實驗研究。

因為內嗅皮層(EC)貢獻了對海馬體的大部分輸入,所以理解內嗅皮層神經元發放的空間特性顯然是重要的。最早的研究,如[10],認為內嗅皮質中的神經元具有相對大而模糊的位置野。然而,兩位莫澤認為,如果從內嗅皮質的不同部分進行記錄,則可能獲得不同的結果。內嗅皮質是從腹側到背側沿大鼠腦後緣延伸的組織條帶。解剖學研究表明,內嗅皮層的不同部分投射到海馬的不同水平:EC背側末端投向背側海馬體,腹側則向海馬腹側端投射[11]。這是重要的,因為一些研究表明背側海馬中的位置細胞比來自更腹側的擁有更銳利的位置野[12]。然而,2004年之前對內嗅空間活動的每項研究都使用了植入EC腹側末端附近的電極。因此,與Marianne Fyhn,Sturla Molden 和 Menno Witter 一起,兩個莫澤開始研究從內嗅皮層的不同背側到腹側的水平的空間發放。他們發現,在內側內嗅皮質(MEC)的背側,和海馬體背側一樣,細胞具有更明顯的位置野,只不過相較海馬,細胞在多個位置發放[13]。發放野的排列顯示出規律性,但實驗環境的空間太小,無法在本研究中看到空間周期性。

2005年報告的下一組實驗利用了更大的環境,這使得人們認識到細胞實際上是在一個六邊形網格圖案的頂點發放的[1]。 研究表明,MEC 在同一腹背側水平的細胞具有相似的網格間距和網格方向,但網格的相位(網格頂點相對於x和y軸的偏移)似乎在細胞之間隨機分佈。 發放的空間周期性獨立於空間中物體的配置,無論地標是可見的還是動物身處在黑暗中,網格細胞都呈現出空間周期性發放,並且與動物的速度和方向的變化無關。作者由此認為,網格單元表徵的是動物對自身位置基於路徑整合(path-integration)的動態計算。

由於他們發現了網格細胞,愛德華·莫澤、邁-布里特·莫澤和約翰·奧基夫一起在2014年獲得了諾貝爾生理學或醫學獎。

性質

[編輯]

網格細胞的最顯著特徵,是它們會在動物自由移動時,在特定的周期性三角形網格頂點附近放電[1]。在背側內側內嗅皮質(dMEC)的所有層中都能發現具有這種發放模式的細胞,但是不同層中的細胞在其他方面有所不同。第II層包含最大密度的純網格單元,無論動物穿過網格頂點的方向如何,它們都會一樣發射。在dMEC較深層,網格細胞則與頭部朝向細胞混雜在一起,有些細胞還有混合選擇性(conjunctive cells, 在第III,V和VI層中存在具有網格狀位置野、且只有以一定方向穿過位置野時才會放電)[14]。

彼此相鄰的網格細胞通常呈現相同的網格間距和方向,但是它們的網格頂點彼此偏移。然而,相距一定距離的電極記錄的細胞經常顯示出不同的網格間距。更位於腹側(即,遠離MEC的背邊界)的細胞通常在每個網格頂點處具有更大的發放野,並且相應地在網格頂點之間具有更大的間隔[1]。網格間距的總範圍尚未確定:初始報告[1]描述了MEC的最背部(上部25%),那裏的網格間距大致有兩倍的變化範圍(從39厘米到73厘米),但有跡象表明在更腹側區域中有相當大的網格尺度。2008年的一篇研究[15]記錄了沿着18米跑道運動的大鼠的多層網格細胞,發現網格間距從最背側記錄位置的約25厘米擴展到最腹側的約3米。這些記錄僅延伸到腹側尖端的3/4處,因此可能存在更大的網格。理論研究表面,大腦編碼空間信息確實需要這種多尺度表徵[16]。

網格細胞不需要視覺輸入就能呈現網格位置野,因為當環境中的所有燈都關閉時,細胞的位置野依然保持不變[1]。然而,視覺線索強烈影響網格的對齊:如果動物被放置於一個圓柱體盒子內,如果將內壁上的提示卡整體平移,網格位置野會旋轉相同的量。網格圖案在動物第一次進入一個環境時就會出現,此後通常保持穩定。[1]當動物進入完全不同的環境時,網格單元保持其網格間距,相鄰單元格的網格保持其相對偏移。[1]

與海馬位置細胞的相互作用

[編輯]當大鼠移動到不同的環境時,海馬位置細胞的空間活動模式通常顯示「完全重映射」 - 也就是說,它們的位置野重新組織,與原始環境中的模式沒有可檢測到的相似性[17]。 然而,如果環境的特徵不那麼根本地改變,則位置野可以顯示較小程度的變化,稱為「發放率重映射」,許多細胞改變它們的發射率但是大多數細胞保留其位置野, 在和之前相同的位置發放。同時記錄海馬和內嗅細胞發現[18],在海馬顯示發放率重映射的情況下,網格細胞不改變其發射模式,而當海馬體完全重映射時,網格細胞發射模式顯示不可預測的移位和旋轉。

與θ波的關係

[編輯]幾乎海馬系統的所有神經活動都受到邊緣系統Theta波(在大鼠中θ波的頻率範圍為約6-9Hz)的調製, 內嗅皮質也不例外:像海馬一樣,它從內側中隔內核(θ波的中央控制器)接受膽鹼能和Γ-氨基丁酸能輸入。網格細胞,如海馬位置細胞,顯示強烈的θ調製[1]。 來自MEC II層的網格細胞也類似於海馬位置細胞,因為它們顯示出相位進動,即,當動物逐漸接近、通過和離開網格頂點時,它們的動作電位時刻從θ周期的晚期到早期階段前進。 來自第III層的大多數網格細胞不呈現相位進動,但它們的動作電位相位主要限於θ周期的一半。 網格細胞的相位進動不是來源於海馬體,因為在海馬的活動已被GABA激動劑抑制的動物中,網格細胞仍呈現相位進動[19]。

可能的功能

[編輯]最早的研究[1]認為是內嗅皮質計算出的位置編碼,並輸入海馬體,以形成位置和事件之間的關聯,這種關聯被認為是海馬體內的記憶形成所必需的。

許多種類的哺乳動物即使在沒有視覺,聽覺,嗅覺或觸覺線索的情況下也可以通過整合它們的運動來跟蹤空間位置 - 這樣做的能力在文獻中被稱為路徑整合。許多理論模型已經探索了可以通過神經網絡執行路徑整合的機制。大多數研究中,例如[20]或[21],模型的主要成分是(1)位置的內部表示,(2)速度的內部表示和移動方向,以及(3)當動物移動時將編碼位置移動適當量的機制。因為MEC中的細胞編碼有關位置(網格細胞)和移動(頭部方向細胞和 conjunctive cells[14] )的信息,因此該區域目前被視為大腦中最有可能的進行路徑整合的區域。然而,這個問題仍然沒有得到解決,因為在人類中,內嗅皮質似乎不是路徑整合所必需的[22]。Burak和Fieta(2009)[21]表明,一個模擬網格細胞的計算系統能夠以高精度執行路徑整合。然而,最近的理論工作表明,網格單元可能執行更一般的去噪過程,而不一定與空間處理有關。[23]

參見

[編輯]參考

[編輯]- ^ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 Hafting, T.; Fyhn, M.; Molden, S.; Moser, M. -B.; Moser, E. I. Microstructure of a spatial map in the entorhinal cortex. Nature. 2005, 436 (7052): 801–806. Bibcode:2005Natur.436..801H. PMID 15965463. doi:10.1038/nature03721.

- ^ Fyhn, M.; Hafting, T.; Witter, M. P.; Moser, E. I.; Moser, M. B. Grid cells in mice. Hippocampus. 2008, 18 (12): 1230–1238. PMID 18683845. doi:10.1002/hipo.20472.

- ^ Yartsev, M. M.; Witter, M. P.; Ulanovsky, N. Grid cells without theta oscillations in the entorhinal cortex of bats. Nature. 2011, 479 (7371): 103–107. Bibcode:2011Natur.479..103Y. PMID 22051680. doi:10.1038/nature10583.

- ^ Killian, N. J.; Jutras, M. J.; Buffalo, E. A. A map of visual space in the primate entorhinal cortex. Nature. 2012, 491: 761–4. Bibcode:2012Natur.491..761K. PMC 3565234

. PMID 23103863. doi:10.1038/nature11587.

. PMID 23103863. doi:10.1038/nature11587.

- ^ Jacobs, J.; Weidemann, C. T.; Miller, J. F.; Solway, A.; Burke, J. F.; Wei, X. X.; Suthana, N.; Sperling, M. R.; Sharan, A. D.; Fried, I.; Kahana, M. J. Direct recordings of grid-like neuronal activity in human spatial navigation. Nature Neuroscience. 2013, 16: 1188–90. PMC 3767317

. PMID 23912946. doi:10.1038/nn.3466.

. PMID 23912946. doi:10.1038/nn.3466.

- ^ Doeller, C. F.; Barry, C.; Burgess, N. Evidence for grid cells in a human memory network. Nature. 2010, 463 (7281): 657–661. Bibcode:2010Natur.463..657D. PMC 3173857

. PMID 20090680. doi:10.1038/nature08704.

. PMID 20090680. doi:10.1038/nature08704.

- ^ The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2014. NobelPrize.org. [2021-06-26]. (原始內容存檔於2020-05-23) (美國英語).

- ^ O'Keefe j, D. J. The hippocampus as a spatial map. Preliminary evidence from unit activity in the freely-moving rat. Brain Research. 1971, 34 (1): 171–175. PMID 5124915. doi:10.1016/0006-8993(71)90358-1.

- ^ O'Keefe J, Nadel L. The Hippocampus as a Cognitive Map. Oxford University Press. 1978 [2009-11-05]. (原始內容存檔於2011-03-24).

- ^ Quirk g, M. R. The positional firing properties of medial entorhinal neurons: description and comparison with hippocampal place cells. Journal of Neuroscience. 1992, 12 (5): 1945–1963. PMID 1578279.

- ^ Moser MB, Moser EI. Functional differentiation in the hippocampus. Hippocampus. 1998, 8 (6): 608–19. PMID 9882018. doi:10.1002/(SICI)1098-1063(1998)8:6<608::AID-HIPO3>3.0.CO;2-7.

- ^ Maurer, A. P.; Vanrhoads, S. R.; Sutherland, G. R.; Lipa, P.; McNaughton, B. L. Self-motion and the origin of differential spatial scaling along the septo-temporal axis of the hippocampus. Hippocampus. 2005, 15 (7): 841–852. PMID 16145692. doi:10.1002/hipo.20114.

- ^ Fyhn, M.; Molden, S.; Witter, M. P.; Moser, E. I.; Moser, M. -B. Spatial Representation in the Entorhinal Cortex. Science. 2004, 305 (5688): 1258–1264. Bibcode:2004Sci...305.1258F. PMID 15333832. doi:10.1126/science.1099901.

- ^ 14.0 14.1 Sargolini, F.; Fyhn, M.; Hafting, T.; McNaughton, B. L.; Witter, M. P.; Moser, M. -B.; Moser, E. I. Conjunctive Representation of Position, Direction, and Velocity in Entorhinal Cortex. Science. 2006, 312 (5774): 758–762. Bibcode:2006Sci...312..758S. PMID 16675704. doi:10.1126/science.1125572.

- ^ Brun, V. H.; Solstad, T.; Kjelstrup, K. B.; Fyhn, M.; Witter, M. P.; Moser, E. I.; Moser, M. B. Progressive increase in grid scale from dorsal to ventral medial entorhinal cortex. Hippocampus. 2008, 18 (12): 1200–1212. PMID 19021257. doi:10.1002/hipo.20504.

- ^ Mathis, A.; Herz, A. V. M.; Stemmler, M. B. Optimal Population Codes for Space: Grid Cells Outperform Place Cells. Neural computation. 2012, 24 (9): 2280–2317. PMID 22594833. doi:10.1162/NECO_a_00319.

- ^ Muller, RU; Kubie, JL. The effects of changes in the environment on the spatial firing of hippocampal complex-spike cells. J Neurosci. 1987, 7: 1951–68.

- ^ Fyhn, M.; Hafting, T.; Treves, A.; Moser, M. B.; Moser, E. I. Hippocampal remapping and grid realignment in entorhinal cortex. Nature. 2007, 446 (7132): 190–194. Bibcode:2007Natur.446..190F. PMID 17322902. doi:10.1038/nature05601.

- ^ Hafting, T.; Fyhn, M.; Bonnevie, T.; Moser, M. B.; Moser, E. I. Hippocampus-independent phase precession in entorhinal grid cells. Nature. 2008, 453 (7199): 1248–1252. Bibcode:2008Natur.453.1248H. PMID 18480753. doi:10.1038/nature06957.

- ^ Samsonovich a, M. A. B. Path integration and cognitive mapping in a continuous attractor neural network model. Journal of Neuroscience. 1997, 17 (15): 5900–5920 [2019-04-15]. PMID 9221787. (原始內容存檔於2008-05-27).

- ^ 21.0 21.1 Burak, Y.; Fiete, I. R.; Sporns, O. Sporns, Olaf , 編. Accurate Path Integration in Continuous Attractor Network Models of Grid Cells. PLoS Computational Biology. 2009, 5 (2): e1000291. Bibcode:2009PLSCB...5E0291B. PMC 2632741

. PMID 19229307. arXiv:0811.1826

. PMID 19229307. arXiv:0811.1826  . doi:10.1371/journal.pcbi.1000291.

. doi:10.1371/journal.pcbi.1000291.

- ^ Shrager, Y.; Kirwan, C. B.; Squire, L. R. Neural basis of the cognitive map: Path integration does not require hippocampus or entorhinal cortex. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2008, 105 (33): 12034–8. Bibcode:2008PNAS..10512034S. PMC 2575247

. PMID 18687893. doi:10.1073/pnas.0805414105.

. PMID 18687893. doi:10.1073/pnas.0805414105.

- ^ Sreenivasan, S; Fiete, I. Grid cells generate an analog error-correcting code for singularly precise neural computation. Nature Neuroscience. 2011, 14 (10): 1330–7. PMID 21909090. doi:10.1038/nn.2901.